| Paleontologia generale |

|

Gli strati sedimentari

|

Geologia stratigrafica

I sedimenti, le uniche rocce che di norma possono contenere fossili, si depositano formando degli strati: oggetto di studio della Geologia stratigrafica. Uno strato sedimentario può essere definito come un singolo evento deposizionale con caratteristiche di omogeneità, vale a dire un episodio naturale che determina la deposizione di un certo tipo di sedimento. Un esempio potrebbe essere quello di una alluvione (evento naturale) che copre la campagna con un tappeto (deposizione) di limo. Gli strati sono descritti in base alla loro morfologia e composizione litologica e sono definiti da:

- Limite = confine tra due corpi rocciosi diversi (che possono quindi essere anche cartografabili)

- Letto = limite inferiore

- Tetto = limite superiore

- Potenza = spessore

- Giunti di stratificazione = superfici che separano uno singolo strato da un altro

La deposizione di uno strato, indipendentemente dalla sua potenza rappresenta un fenomeno naturale con caratteristiche definite. Ad esempio un ambiente marino vicino alla costa genererà sedimenti composti da sabbia grossolana e ciottoli traspostati dalle piene dei fiumi. Al largo, dove non arriva l'impeto delle correnti fluviali, si depositerà finissimo limo che potrà formare delle argille: due strati e due ambienti diversi.

i può così comprendere come un sedimento possa rispecchiare un preciso fenomeno naturale.

Un insieme di strati (definito in gergo deologico pacco) può quindi presentare composizione e colori diversi dovuti alla origine differente dei vari strati (detti livelli) che lo compongono.

Uno strato presenta un letto (parte inferiore) ed un tetto (parte superiore): si può così comprendere che il letto risulta la parte meno recente, mentre il tetto è stata l'ultima parte che si è deposta e quindi più recente.

Tra uno strato e l'altro può verificarsi un passaggio netto o graduale, pertanto possiamo visivamente individuare la stratificazione con facilità in quanto le rocce si presentano chiaramente stratificate. Per contro spesso tale stratificazione risulta poco evidente come nel caso di rocce massive come quelle calcaree.

Depositi sedimentari

I depositi sedimentari possono essere paragonati ad una gigantesca torta dove i vari ingredienti sono stati posti l’uno sull’altro, appunto in strati, in successione cronologica: i primi ingredienti ad essere deposti risultano pertanto in basso. Si parla quindi di principio della sovrapposizione stratigrafica che permette la distinzione tra i depositi più antichi e i più recenti attraverso la loro posizione nello spazio: logicamente il primo strato deposto risulta il più antico.

Tale principio fu introdotto da Nicola Stenone (1638 - 1686 ) che nel 1667 pubblica Elementorum myologiae specimen, un trattato in cui descrive la sua ipotesi: "ogni strato sedimentario è più recente di quello su cui giace", posto che i fenomeni tettonici non abbiano sconvolto il loro naturale ordine di deposizione.

Questa branca della Paleontologia è la geologia stratigrafica che studia gli strati sedimentari in base al loro contenuto litologico (sedimenti) e contenuto paleontologico (fossili) in relazione al tempo e cerca inoltre di attribuire un'età relativa ed assoluta ai fossili. I dati raccolti sulla geologia dei terreni permettono anche di eseguire sezioni stratigrafiche (chiamate anche profili) e disegnare carte geologiche.

Dato che la successione degli strati teoricamente risulta essere "impilata" in senso verticale, questa branca della paleontologia prende anche nome di distribuzione verticale dei fossili, intendendo il termine "verticale" come accezione di "tempo". Nella fotografia che segue ho riportato sotto su può vedere un "pacco" di strati di origine marina, della potenza di qualche decina di cm, risalenti al Cretaceo dell'Inghilterra.

Depositi sedimentari In pacco di strati del Giurassico concordanti con l'orizzonte della potenza di circa 3 metri, formato da alternanza di livelli di arenaria e marne argillose, affiora per erosione sulla spiaggia della Barry Bay presso Cardiff, Inghilterra (1973). |

Serie di strati Livelli centimetrici di arenaria e marne argillose del Giurassico. I livelli al tetto, per il criterio di sovrapposizione, risultano più recenti di quelli al letto (spiaggia della Barry Bay presso Cardiff, Inghilterra, 1973). |

Superfice di strato con fossili Superfice di uno strato di un livello di arenaria con orictocenosi a piccoli bivalvi ostreidi del Giurassico (spiaggia della Barry Bay presso Cardiff, Inghilterra, 1973). |

Giacitura degli strati

Gli strati non sempre presentano una posizione (giacitura) orizzontale, coiè concordante con l'orizzonte, come abbiamo visto nelle foto prededenti, ma essendo soggetti ai continui movimenti della crosta terrestre, nel corso dei tempi geologici (milioni di anni) possono piegarsi e deformarsi, variando così la propria posizione originale.

Piega sinclinale

|

Piega anticlinale

|

|

Tipologia delle pieghe Due classici esempi di come possono posizionarsi gli strati nello spazio in seguito a piegature dovute al movimento della crosta terrestre. A sx: piega sinclinale con convessità verso il basso; a dx: piega anticlinale con convessità verso l'alto (iIllustrazioni tratte da Terra di John Malam, ed. Mondadori, Milano 2001) modificate ed elaborate. |

|

|

|

Deformazioni particolari Nell foto a sinistra possiamo osservare che gli strati hanno subito una piega che li ha portati ad orientarsi verticalmente. L'erosione ha poi smantellato parte della formazione rocciosa (Venazza, Cinque Terre; costa della Liguri,. foto Daniela Pelazza). A destra un fenomeno di compressione ha dato ai sedimenti una forma caotica a pieghe ondulate con una piega coricata a formare una "Z" (Passo Rolle, Dolomiti). |

Le carte geologiche

Osservando "su terreno" la giacitura delle rocce in genere e, per quanto sopra osservato, si può intuire che in qualche modo è possibile cartografare sia la loro giacitura che la loro composizione.

Questo è fattibile solo raggruppandole in quelle che vengono dette "unità cartografabili", cioè strutture rocciose che abbiano una certa uniformità di composizione. Tali "unità" vengono chiamate con il termine tecnico di formazioni. I geologi hanno utilizzato dei colori diversi che identificano sia le varie formazioni che l'età delle rocce che le compongono, mentre una adeguata simbologia concorre poi a descriverne la loro composizione litologiva. Queste colorazione e simbologie attualmente sono normate a livello internazionale.

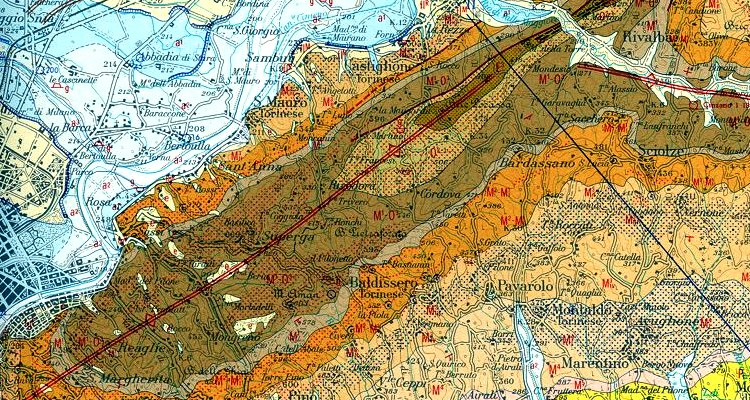

Come esempio faccio riferimento alla carta geologica dei Colli Torinesi, Foglio 57 (zona a est di Torino) dove è localizzata un nota e classica piega "anticlinale" di queste colline formatesi nel Miocene,

Esempio sintetico dei colori utilizzati per identificare i terreni delle carta geologica dei Colli Torinesi (zona a est di Torino). |

Porzione della legenda della carta geologica dei Colli Torinesi, Foglio 57 (zona a est di Torino) in cui compaiono i colori delle formazioni, la descrizione dei sedimenti e dei fossili tipici. |

Schema della giacitura degli strati nello spazio e simbologia: direzione, l'immersione e l'inclinazione |

Esempio di carta geologica Porzione di carta geologica dei Colli Torinesi, Foglio 57 (zona a est di Torino): si nota la classica piega "anticlinale" di queste colline formatesi nel Miocene dove, a causa di fenomerìni di erosione la cima è scomparsa, pertanto i sedimenti più antichi risultano affioranti in alto. |

Esempio di sezione geologica Sezione geologica NW - SE della carta geologica dei Colli Torinesi di cui sopra: si nota la "anticlinale" dove, per erosione, i sedimenti più antichi risultano in alto. |