|

Paleontologia generale |

|

Geologia storica

La geologia storica studia la storia biologica e l'evoluzione geografica del nostro pianeta, era dopo era, ricostruendo gli antichi ambienti attraverso i ritrovamenti dei fossili.

|

I metodi della Geologia Storica

Per attribuire una definizione alla disciplina, si potrebbe dire che questa materia si prende cura di organizzare i dati della Geologia regionale, della Stratigrafia e della Tettonica in una sequenza di eventi che descrivono l'evoluzione geografica della crosta terrestre durante le ere geologiche. Inoltre, grazie alla Paleontologia, attraverso i ritrovamenti dei fossili e ai dati paleoecologici, ricostruisce gli antichi ambienti naturali e i loro climi, quindi permette di tracciare la storia biologica degli esseri che hanno popolato il nostro pianeta.

La Geologia regionale è una branca della geologia che individua aree omogenee della crosta terrestre dal punto di vista geologico (chiamate regioni), ne descrive i lineamenti geologici tipici, ne delinea la storia geologica ed i rapporti reciproci con le regioni confinanti. Questa materia quindi è di estrema importanza per ricostruire la storia geologica di tutti i continenti della Terra e permette così di tracciarne l’evoluzione geologica nel tempo.

Interdisciplinarità della Geologia Storica

Molte materie che appartengono alla categorie delle Scienze della Terra conribuiscono ai fini della Geologia Storica.

Lo studio dei fossili tramite la Paleontologia Sistematica permette di ricostruire l'evoluzione dei viventi; grazie alla la Terra viene suddivisa in unità tettoniche che permettono di ricostruire la "migrazione" delle "massi continentali" (ocean spreading), infine, tramite la Paleogeografia e la Paleobiogeografia, è possibile la ricostruzione delle antichissime aree geografice, delle zone climatiche, ecc. Queste materie forniscono ai paleontologi la possibilità di tracciare la storia del pianeta in cui viviamo con buona esattezza.

Quindi si comprende che la Geologia Storica presenta un evidente carattere interdisciplinare il che la rende una materia complessa.

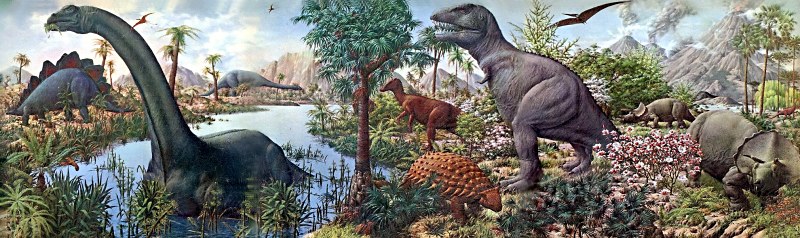

Praticamente solo gli "addetti ai lavori" e chi ha una buona conoscenza di quete materie, è in grado di entrare nel particolare e sviscerare l'argomento. Per molti invece resterà solo un buon momento culturale, un racconto affascinante, con belle immagini di ricostruzioni ambientali del passato (vedere sopra) e di fossili.

Quindi non ho ritenuto opportune in questa sede ricostruire l'intera storia della Terra attraverso i vari periodi geologici e rimando quindi al Web dove esistono diversi siti più o meno attendibili che trattano questi argomenti e dove si può quindi approfondire i vari temi.

Ricostruzioni ambientali

Sir Henry Thomas De la Beche (1796 ÷ 1855), geologo e paleontologo inglese da giovane cercava fossili insieme alla famosa Mary Anning, ne divenne collezionista e iniziò a studiare quelle le due nuove discipline scientifiche che all'inizio dell'Ottocenti stavano diventando in voga in Gran Bretagna in quel tempo: la geologia e la paleontologia.

De la Beche fu il primo a realizzare una mappa geologica nazionale ed era anche un eccellente disegnatore ed illustratore, talento che utilizzò spesso anche in chiave satirica e per sostenere le proprie teorie. Divenne famoso per il primo acquerello che rappresentava la vita preistorica del Dorset e che intitolò Duria Antiquior, a more Ancient Dorset. Nel 1830, venuto a sapere delle difficili condizioni economiche dell'amica Mary Anning, vendette le copie della sua opera ad amici e colleghi ed il ricavato fu messo a disposizione dell'amica Mary.

La stampa venne poi utilizzata per scopi didattici e ampiamente diffusa negli ambienti scientifici. Altre rappresentazioni simili iniziarono ad apparire sia nella letteratura scientifica che in quella popolare. Da allora questo tipo di rappresentazione ambientale venne utilizzata come una consuetudine per illustrare la vita del passato. La sua celebrità fu in gran parte postuma.

Duria Antiquior - A more Ancient Dorset

Acquerello originale di Henry De la Beche del 1830 che, sulla base dei fossili ritrovati da Mary Anning nei siti di Lyme Regis, ricostruisce la vita del passato del Dorset.

|

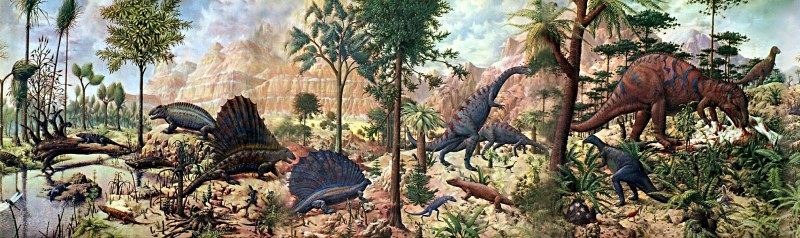

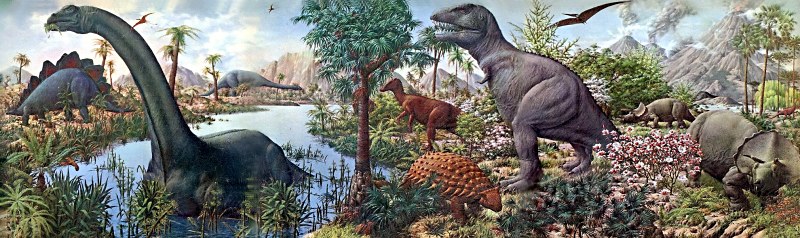

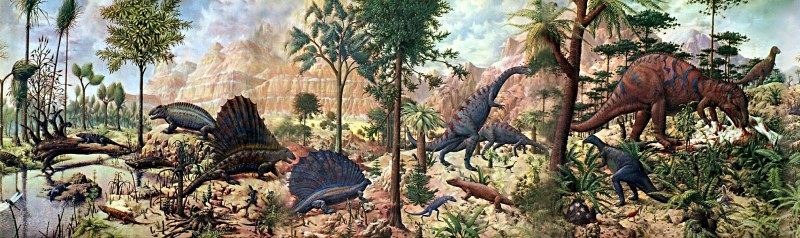

Una magnifica ricostruzione storica degli ambienti del passato la troviamo nel volume Il mondo in cui viviamo del 1956 uscito in fascicoli in Italia con la rivista Epoca (ed. Mondadori), già pubblicato dalla prestigiosa LIFE. In quel caso gli ambienti vennero disegnati in successione temporale in modo da fornire una “visualizzazione evolutiva” degli esseri che popolavano la Terra nei "tempi preistorici". Questo tipo si rappresentazioen,s ulle orme di Henry De la Beche, divenne poi una consuetudine e molti artisti paleontologi si cimentarono poi in questa impresa.

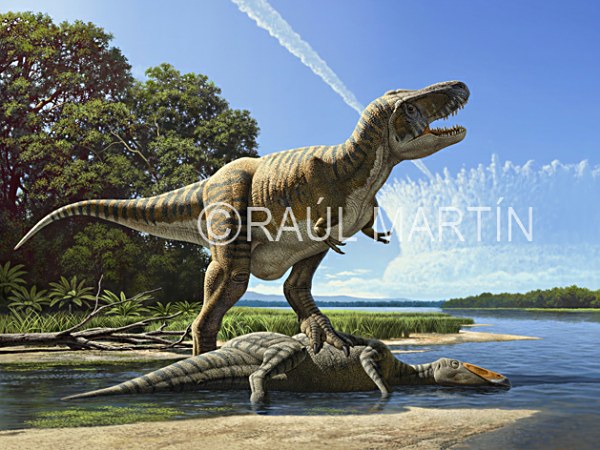

A livello "storico" ricordo due illustratori molto conosciuti che sono stati i capostipiti di quella che sarà poi chiamata la paleoart: Zdenek Burian e Raúl Martín.

Attualmente, con l'evoluzione della grafica digitale, si possono ammirate dei disegni che sfiorano la precisione realistica fotografica ed che presentando in molti casi una grande correttezza scientifica.

Panorami del passato

Due delle immagini dei "panorami" che si trovano nel volume Il mondo in cui viviamo del 1956 uscito in fascicoli in Italia con la rivista Epoca (ed. Mondadori). Si vedono i vari l'ambienti che partono dal Triassico per giungere poi al Giurassico e Cretaceo in basso.

|

I quadri a olio di Zdenek Burian

Zdenek Burian (1905 - 1981) formatosi all'Accademia di belle arti di Praga, conobbe il paleontologo Josef Augusta, per le cui pubblicazioni fece da illustratore, divenendo noto al pubblico dell'Europa occidentale e negli anni Ottanta del secolo scorso fu uno dei "paleoartisti" più conosciuti e apprezzati. Attualmente, con l'evoluzione della grafica digitale, si possono ammirate dei disegni che sfiorano la precisione realistica fotografica ed che presentando in molti casi una grande correttezza scientifica.

|

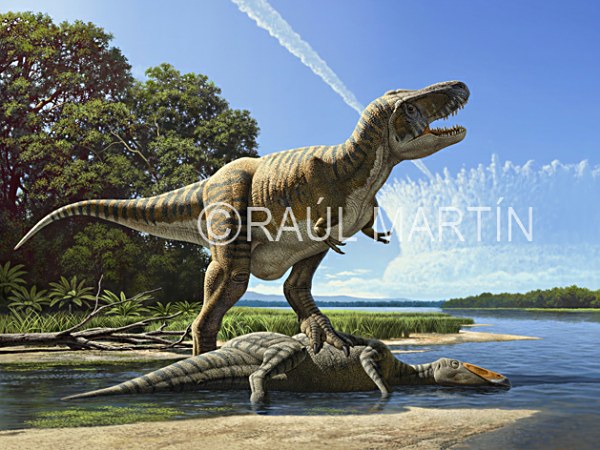

I dinosauri di Raúl Martín

Raúl Martín è un famoso illustratore spagnolo specializzato in paleoart, il ramo dell'illustrazione scientifica che si occupa di opere d'arte su argomenti di paleontologia.

|

Importanza del tempo in Paleontologia

Trattando di Scienze della Terra normalmente ci si riferisce a decine se non a centinaia di milioni di anni: periodi di tempo inimmaginabili per la mente umana. Per comprendere i processi e gli eventi geologici è fondamentale rendersi conto dell’entità dei valori temporali e accettare questa astrazione.

Per comprendere meglio l’entità del tempo geologico, in paleontologia si usa impiegare i classici sistemi della spirale della vita e dell’orologio della vita. La spirale, ormai conosciutissima, anche se affascinante a livello grafico, non permette di quantizzare visivamente l'entità dei tempi geologici. Il metodo dell'orologio invece è molto intuibile.

Possiamo paragonare un’ora del nostro orologio analogico da polso a lancette agli ultimi 4,6 miliardi di anni, pertanto 1 minuto dovrebbe corrispondere a circa 76 milioni di anni. In questo modo saremo in grado di quantizzare visivamente il trascorrere del tempo dalla formazione della Terra ad oggi.

Nel caso di voler visualizzare la storia della comparsa degli esseri viventi che potemmo definire come "macroscopici", dovremmo incominciare dal periodo del Cambriano che inizia circa 540 milioni di anni fa. Se quindi paragoniamo 1 minuto a 10 milioni di anni, possiamo facilmente renderci conto che un’ora del nostro orologio potrebbe corrispondere agli ultimi 600 miloni di anni e quindi regolarci in proposito. Solo cercando di individuare quando è comparsa la specie umana, potremo capire l'entità immensa dei tempi geologici.

L'orologio del tempo geologico della Storia della Terra

1 minuto dovrebbe corrispondere a circa 76 milioni di anni. In questo modo possiamo quantizzare visivamente il trascorrere del tempo dalla formazione della Terra, circa 4,6 miliardi di anni fa, fino ad oggi.

|

L'orologio del tempo geologico della Comparsa dei Viventi

Glie esseri viventi macroscopici sono comparsi appena prima dell'inizio del periodo del Cambriano che inizia circa 540 milioni di anni fa. Se quindi paragoniamo 1 minuto a 10 milioni di anni, possiamo renderci conto che un’ora del nostro orologio potrebbe corrispondere agli ultimi 600 miloni di anni.

|