| Tecnologia preistorica |

|

Cultura della scheggia

|

La cultura della scheggia

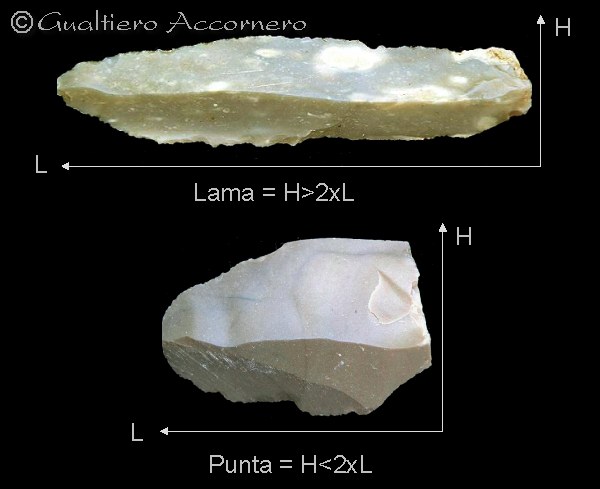

Tipologia delle schegge In questa tavola sono rappresentate le due tipologie della scheggia: la lama e la punta con le dimensioni che le contaddistinguono. |

Morfologia di una scheggia Nella fotografia compare una scheggia staccata intenzionalmente e lo schizzo evidenzia la tipica morfologia caratteristica che la pietra percossa assume. |

Tracce della lavorazione intenzionale Foto di una scheggia staccata intenzionalmente in cui vengono indicate le particolarità delle "tracce" della lavorazione intenzionale |

Preparazione di un nucleo di ossidiana Ciottolo di ossidiana di forma allungata, a cui è stata fatta saltare una estremità con un forte colpo inferto da un grosso percussore per formare un nuceo. |

|

|

|

Lavorazione del nucleo llustrazione teorica in cui è possibile visionare il piano di percussione, l'angolo di distacco della sheggia, compare anche il cortice un elemento tipico di un nodulo di selce. |

Tipologia dei principali nuclei Questa tavola illustra alcuni classici nucei già sfruttati (i reperti non sono in scala tra loro) che in sintesi riassumono le tipologie più ricorrenti in ordine di comparsa durante l'"età della pietra". |

Nucleo tipo levallois Vista forntale e laterale del reperto. La forna a guscio di tartaruga non è più evidente in quanto la scheggia che è stata staccata corrispondeva in parte della parte convessa. (Paleolitico della Francia). |

Scheggia levallois Da un nuceo tipo levallois viena staccata un grossa scheggia. Il colpo è stato sferrato sulla porzione in alto del nuceo con il ciottolo che si vded. Si può notare la tipica leggera convessità della scheggia. |

Nucleo e schegge levallois Da un nuceo tipo levallois vengono staccate due schegge. A sinistra compare il refitting (cioè il rimontaggio del nuceo e le schegge staccate). Segue il nuceo sfruttato e le due sche'gge staccate. |

Nucleo e punta levallois La tecnica levallois prevede anche un particolare nucleo detto "da punte", espressamente messo in forma per staccare una sola punta (foto sa destra). Nella foto si può osservare che la classica forma a guscio di tartaruga in questo caso non è più presente anche se il principio della tecnologia in effetti risulta lo stesso (Paleolitico della Francia). |

Nuclei di tipo prismatico Due esempi di nuclei prismatici del Neolitico. L'esemplare a destra è un nucleo a lamelle. Questa terminologia specifica che è di piccole dimensioni e serve per ottenere piccole lame, elementi da montare per esempio su di un falcetto. |

Riduzione di un nucleo In questo esperimento un nuceo di selce di tipo prismatico da lame è stato sfruttato afondo per verificare il numero di lame ottenibile tramite scheggiatura diretta con percussore in corno di cervo. Si nota che si sono potute ottenere 8 schegge ed è ancora possibile proseguire la lavorazione per ricavare delle "lamelle". |

|

|

|

Nucleo tipo livre de beurre con le lame prodotte Reperti del Neolitico rinvenuti nei siti nei pressi del Grand Pressigny. Anche solo osservando superficialmete questi oggetti, ci si rende conto della splendida lavorazione che gli uomini del Neoltico erano in grado di realizzare con la selce. Le immagini sono tratte dal sito del Musée Départemental de la Préhistoire du Grand Pressigny (Grand-Pressigny, dipartimento dell'Indre e Loira). |

Nucleo tipo livre de beurre Le tre viste di un nucleo tipo livre de beurre. Sulla parte superiore frontale si può vedere la "cicatrice" testimone del distacco di un grande lama, i reperto è lunco circa 20 cm. |