| Tecnologia preistorica |

|

Lavorazione della pietra

|

Materiale adatto alla lavorazione

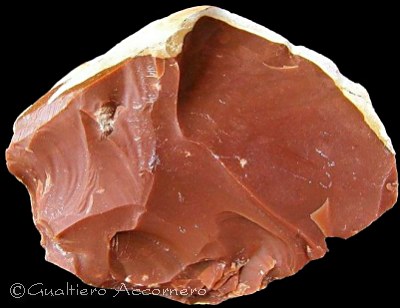

Esempio di frattura concoide Blocco di calcare del Cretaceo (strada dell'"Incompiuta", presso Imperia) a grana finissima: si vede chiaramente la frattura tipo concoide, di aspetto ovoidale, caratteristica di vetri e materiali privi di struttura cristallina. Questo termine deriva dal greco konchoeidès, cioè "a forma di conchiglia" e ne descrive bene l'aspetto come si vede chiaremente dalla foto. |

|

|

|

Ciottolo di selce spezzato Si noti la frattura tipo concoide ed il tipico bordo calcareo biancastro che circonda il ciottolo che viene detto cortice (rive del fiume Misa, nelle Marche). |

Ciottolo di ossidiana spezzato Campione proveniente dalle zone intorno al vulcano spento del monte Arci (Sardegna), si nota la grande ed evidente la frattura di tipo concoide |

|

|

|

Campione di Ofiolite L'Ofiolite, detta anche pietra verde, è una roccia metamorfica che deriva da antichissime parti di crosta oceanica. Il nome deriva dal greco ophis = serpente e lithos ("roccia serpente") per la caratteristica colorazione verdognola che ricorda la pelle dei rettili. Per la sua durezza veniva spesso usata per realizzare asce tramite levigazione (campione raccolto nelle valli di Lanzo). |

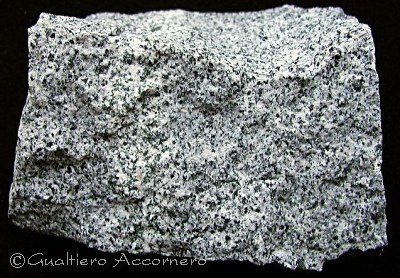

Campione di Diorite La Diorite è una roccia intrusiva di origine ignea tra famiglia del granito e quella del gabbro. È una roccia estremamente dura, molto difficile da lavorare e da scolpire, le antiche civilizzazioni, come gli antichi Egizi usavano sfere di diorite per lavorare il granito. Veniva usata per realizzare asce tramite levigazione (campione raccolto nelle valli di Lanzo). |

La selce materiale ottimale

La lavorazione della pietra tramite frattura, detta scheggiatura, è la metodolgia usata dagli uomini primitivi per lavorare la pietra e, dato che il materiale più usato in assoluto era la selce, a questo materiale roccioso ci riferiremo per descrivere le varie metodologia di lavorazione.

La selce è una roccia sedimentaria composta quasi esclusivamente di silice (composto del silicio la cui formula chimica è SiO2). Questa roccia si forma per accumulo di resti di organismi a guscio o scheletro siliceo quali radiolari, diatomee, silicoflagellati e spugne, prendendo il nome di radiolarite o diatomite, oppure per segregazione e accumulo di silice, proveniente da rocce terrigene e rocce carbonatiche. Presenta un aspetto vetroso e a volte colorazioni particolari come ad esempio la qualità "bionda". Si rinviene nelle rocce sedimemtari calcaree in blocchi o noduli a volte sferici o mammelliformi detti anche arnioni.

Un nodulo di selce Un nodulo di selce completamente coperto dal più o meno sottile strato calcareo che lo avvolge che viene chiamato cortice: solo spezzando la roccia si vedrà la selce all'interno. |

Gli arnioni di selce Tipici noduli di selce provenienti dalla zona del promontorio del Gargano. A sinistra: un arnione di selce perfettamente sferico. A destra un arnione globulare spezzato in cui si nota il cortice che circonda la selce dell'interno. Questa qualità di selce viene detta "piromaca" in quanto un tempo con essa si realizzavano le pietre focaie per gli accendini e per le pistole ad avancarica. |

La patina dell'antichità Sui manufatti preistorici si verifica un processo chimico fisico che nel tempo altera la superfice della pietra sepolta nei sedimenti o esposta alle intemperie rendendola traslucida ed untuosa al tatto. Si tratta della “patina dell’antichità” detta famigliarmente patina. Nella fotografia a sinistra si nota la patina di un raschiatoio del Paleolitico e, a destra, una scheggia attuale opaca. |

La scheggiatuta della selce

La lavorazione della pietra tramite frattura, detta scheggiatura, è la metodolgia usata dagli uomini primitivi per lavorare la pietra e, dato che il materiale più usato in assoluto era la selce, a questo ci riferiremo per descrivere le varie metodologia di lavorazione.

La tecnica più primitiva consiste nell’ottenere delle schegge da un blocco di pietra spezzandolo; per compiere questa azione basta scagliarlo su di una incudine, cioè un’altro blocco fissato al suolo. Un metodo più complesso, è quello di usare un ciottolo come martello in modo da produrre delle schegge dal quello che si vuole spezzare. Il blocco di pietra da cui si staccano delle scheggie viene chiamato generalmente nucleo e può essese un semplice pezzo di pietra grezzo oppure precedentemente preparato cioè preformato per favorire il distacco delle schegge.

In sintesi questa tecnica consiste nelle seguenti tre fasi.

1° fase - Da un blocco di materiale più o meno preformato, chiamato nucleo, con varie metodologie, vengono distaccate delle schegge di dimensione adeguata al loro impiego.

2° fase - Le schegge vengono ottenute con varie metodologie usando dei percussori, cioè “martelli” come ciottoli, clave in legno, osso e corno.

3° fase - La scheggia (se necessario) viene poi trasformata a finire in un utensile tramite il ritocco, operazione è eseguita con ritoccatori (piccoli percussori) utilizzando varie tecniche.

Per lavorare la pietra tramire percussione siste sostanzialmente la metodologia diretta e quella indiretta. Nella prima con il percussore si agisce direttamente sul materiale da scheggiare appoggiandolo su una incudine (cioè su di un blocco roccioso posto a terra) oppure tenendolo in mano. Nel secondo caso si parla di una tecnica più complessa (e quindi evoluta) dove si appoggia il materiale da scheggiare (di solito un blocco roccioso preformato) su un piano di lavoro e si staccano le schegge usando un percussore di forma allungata, detto martello, e uno scalpello di legno, osso o corno. Le metodologie per ottenere il distacco delle schegge che, se necessario, in seguito verranno trasformate poi in utensili sono in sintesi divise in tre topologie:

Diretta- La pietra viene lavorata direttamente colpendola con percussori di tipopogia diversa.

Indiretta - La pietra viene lavorata interponendo uno scalpello al percussore.

A pressione - Tecnica particolare, difficilissima da realizzare, che si esegue premendo una punta in pietra, osso, corno o altro materiale sulla pietra.

Il sistema della percussione indiretta prevede anche un altro metodo poco comune e difficilissimo da realizzare la: pressione. È questa una tecnica raffinata che si esegue con attrezzatura particolare, tipica di civlità più evolute, prevede anche il riscaldamento del nucleo nucleo ad alta temperatura; il materiale più usato per queta scheggiature era l'ossidiana.

Percussione diretta su incudine Con il percussore si agisce direttamente sul materiale da scheggiare appoggiandolo su una incudine (cioè su di un blocco roccioso posto a terra). |

Percussione diretta "normale" on il percussore si agisce direttamente sul materiale da scheggiare tenendolo direttamente in mano. |

Percussione indiretta Viene illustrato il metodo della percussione indirettacon un percussore di legno di bosso di forma allungata, detto martello, e uno scalpello di corno di cervo su un nucleo di ossidiana. Con questo difficile metodo si ottengono bellissime lame regolari. |

Percussione a pressione Queta illustazione è tratta dal classico testo Préhistorie del la pierre taillée di Jacques Tixier, del 1980, in cui si vede l professor Tixier mettere in atto un esperimento di percussione indiretta col metodo della pressione pettorale usato dalle popolazioni Maya su un nucleo di ossidiana. Si tratta di un metodo difficilissimo da realizzare però si ottengono splendide lame lunghissime e regolari. |

L'uso del percussore

Per scheggiare la selce occorre perquotere il ciottolo, il blocco grezzo o il nucleo già preformato con un percussore adatto in modo da togliere delle schegge similmente acome fa uno scultore con il suo scalpello. In ogni caso il punto di partenza per staccare a prima scheggia deve essere localizzato in una zona "spianata", detta piano di percussione, se manca occorre crearlo staccado una porzione di roccia oppure cercare una zona adatta.

Il percussore deve avere le seguenti due caratteristiche principali ch i nostri antenati avevano compreso con l'esperienza.

Essere di forma tondeggiante - La zona di impatto sul nucleo deve essere puntiforme, solo un punto preciso di impatto può staccare una sheggia altrimenti altrimentio la roccia si spezza.

Essere "morbido" - Il percussore deve essere più tenero della roccia da scheggiare, come ad esempio un ciottolo di calcare (non di selce).

Si deve agire sul bordo del nucleo altrimenti il distacco della scheggia non risulterà preciso: più il punto di impatto è indirizzato e localizzato sul bordo, più la scheggia sarà sottile e lunga.

Spesso occorre anche dare al percussore un certo "effetto", direbbero i tennisti ed i giocatori di biliardo, cioè imprimere una leggera rotazione mentre si sferra il colpo. Questo è uno dei "segreti" che caratterizzano questa attività. Nessuno può insegnare queste tecniche: le si impara solo scheggiando la selce.

Uso del percussore Nello schizzo è rappresentato un ciottolo che impatta sul bordo del nucleo già preformato. |

Un percussore "tenero" per eccellenza L'immagine ritrae una porzione di corno di cervo arrotondato in alcune zone in modo da ottenere un impatto puntiforme. Solo i nostri antenati apparteneti a culture più evolute usarono questo materiale avendo capito che con un percussore tenero si ottegono lavori più precisi e che il nucleo di selce non si spezza così facilmente. |

Tappe della lavorazione della pietra

Facendo riferimento alla scheggiatura, nella storia della tecnologia legata alla lavorazione della pietra, da quanto si è detto sopra, escludendo la tecnica neolitica della levigazione, in sintesi si può riassumere che esistano solo due tappe culturali fondamenteli che riassumono questa tecnolologia primitiva: La primitiva cultura del ciottolo, detta anche pebble culture, e la più evoluta cultura della scheggia.

Tappe della lavorazione della pietra A partire un ipotetico ciottolo (o blocco) di selce di appropriate dimessioni derivano le due tipologie di lavorazione. La pebble culture si avvale solo del ciottolo che viene lavorato più o meno estesamente sulle due faccie. La cultura della scheggia si avvale del ciottolo che "preforma" trasformandolo in un nucleo da cui verranno staccate schegge che, tramite il ritocco, verranno ottimizzate in utensili. |